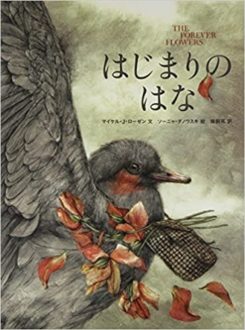

季節は廻り、それぞれの役割の中で生きている。

出会いも、別れも大切にしたい。

そんな言葉が浮かんできます。

絵本のどのページからも絵画的な美しさが印象的です。

灰色のローザの・ミールの羽根・アンナの髪・セーターの網目など細かく描かれています。

アンナの家が静かな森の中で、自然の中で季節を感じていることも伝わってきます。

そんな風景やローザとミールとアンナの語りに、心が引き寄せられます。

言葉にできない淋しさ

そして、言葉にしなくても伝わる淋しさがあるという黙ったまま、見送る後ろ姿に、淋しさとローザに対するお別れや応援しているであろうと感じます。

別れと再会が季節と共に繰り返されると感じた絵本です。

文:マイケル・J・ローゼン

絵:ソーニャ・ダノウスキ

訳:蜂飼耳

くもん出版